供給不安に関する記事

【医薬品供給状況】不足カテゴリートップは抗生剤/株式会社イヤクル調査

【2024.12.03配信】株式会社イヤクル(本社:北海道、代表取締役:佐孝尚氏)は、薬剤師を対象に「医薬品供給不足に関するアンケート調査」を実施。その結果、出荷調整品のカテゴリーでは抗生剤がトップだった。

【厚労省】長生堂製造の医薬品、品質等に問題がなければ「出荷は差し支えない」

【2024.06.11配信】厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課は6月10日、事務連絡を発出した。一部の医薬品で製造販売承認書から逸脱した製造方法により医薬品の製造が行われ、出荷停止を行っている長生堂製薬。同社製造の医薬品に関して、製造販売業者により性状、品質等に問題がないことが確認された場合、出荷して差し支えないとした。

【2024.06.04配信】厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課は5月31日、各地域の衛生主管部事宛に事務連絡「経口抗菌薬の在庫逼迫に伴う協力依頼」を発出した。過剰な発注は厳に控えることなどを依頼している。

【医薬品の安定供給へ】後発薬業界ができること/東和薬品が講演

【2024.05.28配信】5月25日に名古屋で開かれた「日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会 学術大会」で、東和薬品執行役員の田中俊幸氏が「ジェネリック医薬品産業のあるべき姿の構築に向けて」と題して講演した。

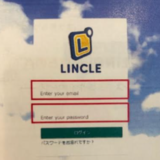

【八戸薬剤師会】調剤実績情報の共有サービスを開始へ/薬局間医薬品融通スムーズに

【2024.04.17配信】八戸薬剤師会(青森県)は4月17日の夜、八戸市内のホテルで「薬局会員間の調剤実績共有サービスの導入について」との説明会を会員薬局・薬剤師向けに開催した。同サービスは調剤実績情報を共有することで薬局間の医薬品融通をスムーズにすることを目的とするもの。同薬剤師会は会員薬局数149薬局だが、説明会には100名以上が参加し、関心の高さがうかがえた。

【厚労省】変更調剤で事務連絡/後発→先発の変更調剤も可能に/供給不安で

【2024.03.16配信】厚生労働省は3月15日、事務連絡「現下の医療用医薬品の供給状況における変更調剤の取扱いについて」を発出した。医薬品の入手が限定されること等により薬局で必要量が用意できないようなやむを得ない状況においては、後発品から先発品への変更調剤を認めることとした。後発医薬品の銘柄処方において「変更可」の処方箋については、患者から同意を得ることで、先発医薬品を調剤することができるとした。

【日病薬】後発薬の“企業指標”、「現場として選択の指標にもなる」/川上副会長

【2023.12.13配信】日本病院薬剤師会は12月13日に会見を開き、同日の午前中に開かれた中医協での後発薬企業の評価に関わる“企業指標”についてコメントした。現場としても選択の指標になるとの考えを示した。

【中医協】日薬、剤形など柔軟な変更への対応を要望/医薬品供給不安による医療機関・患者負担軽減目的で

【2023.11.22配信】厚生労働省は11月22日、中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、「後発医薬品の安定供給・使用促進等に係る取組状況について」を議論した。

【厚労省】東和薬品、ジェネリック薬の新たなステージに“バックアップ生産体制”構築の支援を/感染症対症療法薬等の安定供給に向けた大臣要請の場で要望

【2023.11.07配信】厚生労働省は11月7日、 「感染症対症療法薬等の安定供給に向けた大臣要請」を開催した。厚労省からは厚生労働大臣、厚生労働大臣政務官、事務次官等が出席したほか、感染症対症療法薬を製造する製薬販売企業24社が参加した。この席に提出した資料で、東和薬品は、「ジェネリック医薬品の新たなステージ」として、別事業所やアライアンス関係による他社委託を含めた「バックアップ生産体制」を構築する必要性を指摘した。

【地域フォーミュラリ】作成目的に“医薬品安定供給確保”の要素拡大/飯田下伊那薬剤師会(長野県飯田市)の事例

【2023.10.24配信】これまで「医療費の適正化」や「標準薬物治療の推進」などが目的とされることが多かった地域フォーミュラリの作成。ここに、明らかにもう1つの理由が追加されるようになってきた。医薬品の安定供給確保だ。10月22日に開かれた「日本フォーミュラリ学会学術総会」で一般演題発表した飯田下伊那薬剤師会(長野県飯田市)は、会員薬局から安定供給確保への強い要望があったことを受け、安定供給確保が見込めるPPI3成分について銘柄を含めて選定したとした。

【医療用解熱鎮痛薬等110番】10月10日から去痰薬を追加/地域の薬剤師会単位での相談も受付へ

【2023.10.10配信】厚生労働省は10月10日、医療用解熱鎮痛薬等の供給相談窓口(医療用解熱鎮痛薬等110番)について、10月10日より去痰薬を追加すると公表した。同省は医療用解熱鎮痛薬等について、各メーカーが限定出荷を行っている状況を踏まえ、平時と比較して需要が増加した医療機関や小規模な薬局等に優先して供給を行うよう医薬品卸売業者に依頼をしているが、それでもなお解熱鎮痛薬等を購入できないなどのケースに対応するため、相談窓口を開設している。

【医薬品供給状況】7月調査、通常出荷は78%/前月から大きな変化なし

【2023.08.22配信】厚生労働省は8月22日までに、医薬品供給状況にかかる調査の2023年7月分調査結果をホームページに掲載した。それによると、「限定出荷」 と 「供給停止」 の品目は全体の22%。通常出荷は78%だった。前月から大きな変化はなかった。

【日本薬剤師会】公明党厚労部会に要望/医薬品の安定供給で/「薬価差のみに焦点でなく広く提供体制への影響を踏まえた議論を」

【2023.03.30配信】日本薬剤師会は3月30日に定例会見を開き、3月28日に公明党厚労部会に医薬品の安定供給に係る現状と課題について要望を行ったことを説明した。同テーマに関するヒアリングを公明党から受けた格好。

【サプライチェーン全体の在庫の可視化】日本IBMが製薬企業・卸などと運用検証を開始

【2023.03.27配信】日本アイ・ビー・エムは3月27日、サプライチェーン全体の在庫の可視化に関して、4月からプラットフォームの運用検証を開始すると発表した。製薬企業や卸、物流企業が参加・協力する。

【中医協】医薬品の供給不安で、薬局の備蓄品目数が増加/日薬・森副会長「入手困難な状況がさらに悪化」

【2023.03.22配信】厚生労働省は3月22日、中央社会保険医療協議会(中医協) 「診療報酬改定結果検証部会」と「総会」を開き、「後発医薬品の使用促進策の影響及び実施状況調査報告書(案)」について議論された。この中で、日本薬剤師会副会長の森昌平氏は医薬品の供給問題を受けて、薬局での労力負荷や備蓄品目増加など、厳しい状況を訴えた。

【愛知県薬剤師会・岩月会長】医薬品の供給情報サイトに関する委員会創設意向/「数量までは難しくても在庫品目を○か×で」

【2023.02.15配信】愛知県薬剤師会会長の岩月進氏は、新年度から、地域の医薬品供給情報に関するサイト構築を検討する委員会を立ち上げたい意向を示した。医薬品の供給が不安定になる中、地域にある医薬品の情報を把握することで地域に貢献したい考え。

【厚労省・疑義解釈を発出】令和5年4月からの調剤報酬特例措置/医療DXや医薬品の安定供給問題で/「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」「地域支援体制加算の取扱い」など

【2023.02.01配信】厚生労働省は1月31日、事務連絡「令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置に関する疑義解釈資料の送付について」を発出した。調剤に関しては「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」、「地域支援体制加算の取扱いについて」などに関する内容となっている。前者は「オンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置」、後者は「医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置」が講じられたことによるもの。

【厚労省疑義解釈送付(その39)】小児に対する解熱鎮痛薬等の調剤、錠剤の粉砕で自家製剤加算「算定可」

【2023.01.16配信】厚生労働省は1月13日、令和4年度診療報酬改定についての疑義解釈資料(その 39)を発出した。新型コロナウイルスや季節性インフルエンザの感染拡大の状況において、解熱鎮痛薬、咽頭痛治療薬、鎮咳薬等の需要が増加しかつ供給が限定されている中、保険薬局において、小児に対する解熱鎮痛薬等の処方に対応する際、細粒、ドライシロップ等の製剤の不足している場合においては錠剤を粉砕し、賦形剤を加えて、用法・用量に従って調剤した上で交付した場合、自家製剤加算を算定できるとしたもの。

【2022.08.29配信】後発医薬品の供給不安の中でも、比較的安定した供給を続けている企業もある。その1つが明治グループの後発医薬品企業であるMeファルマだ。本稿では、同社社長の吉田優氏と、大手薬局チェーン企業であるI&Hの取締役である岩崎英毅氏の対談により、後発医薬品市場の今後を展望した。

【中医協】日本薬剤師会・有澤委員、後発医薬品調査「現場の苦労深掘りを」

【2022.06.15配信】厚生労働省は6月15日に「中央社会保険医療協議会(中医協)総会」を開き、「令和4年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査の実施について」を議論した。この中で日本薬剤師会常務理事の有澤賢二氏は、後発医薬品の調査に関して、前々回よりも深掘りし、「現場の苦労を出してほしい」と要望した。