薬食審のみで議論するのは「すでにスイッチのある同薬効のみ」

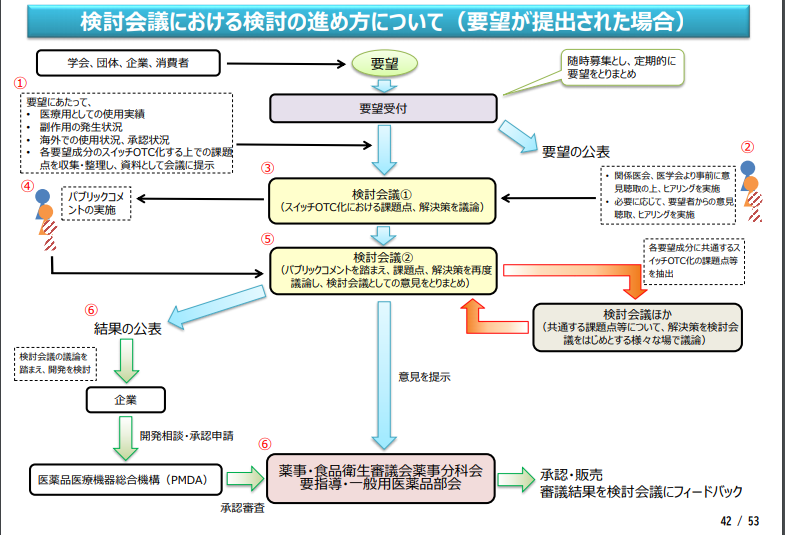

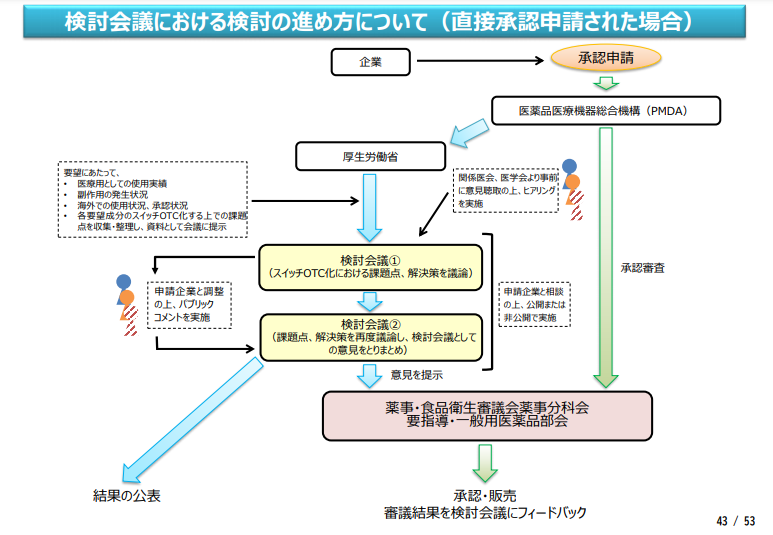

事務局は直接申請を認めた上で、直接承認申請された場合も、原則、検討会議でもスイッチ OTC 化する上での課題点等について議論するとの案を提示した。

ただし、申請状況等も企業秘密の1つであることに配慮し、検討会議に非公開パートを新たに設定するという。公開にするか、非公開にするかは企業と相談して決定するとした。

市場にすでにあるスイッチ OTC成分と同種同効品については対象外とし、薬事・食品衛生審議会でのみ審議するとのスキーム。

同種同効の定義については、新薬の類似薬効と同様の考え方を用い、効能及び効果、薬理作用、組成及び化学構造式等の類似性、構造及び原理、使用目的、性能等の類似性の観点から定義するという。

申請企業名は非公開パートの議論においても非公開とし、申請された成分、効能・効果及び用法・用量をもとに議論を行うという。

また、パブリックコメントを実施するか否かについては、申請企業から同意が得られる場合は実施する案だ。

検討会議での議論結果は、検討会議の意見として薬事・食品衛生審議会に報告を行う。

承認された後は、検討会議の議論結果を HP に公開する。

OTC薬協が反論「直接申請を認めるのが規制改革会議の趣旨」

この案に対し、日本 OTC 医薬品協会 理事長の黒川 達夫氏は、「規制改革推進会議の実施計画では検討会議を経ずに薬機法に基づき、申請はできるという趣旨だと思う」と反論。

これに対し事務局は「申請はできるが、申請後に有効性・安全性の議論の一助として、検討会議からの意見も有効だという考えから原則、検討会議で議論したほうがいいのではないかとの考えだ」と説明した。

しかし、黒川氏は「法に基づけばPMDAは技術的な、そして社会的な側面からの判断を薬食審が担っている」との見解を表明。さらには、検討会議では消費者団体などからの要望を議論し、企業の申請とすみわけをしたらどうかという案を提示した。

このあと、事務局が「大筋ではこの案の方向で進めたい」との意思表示があったが、黒川氏は「会議の頻度を高めるなど、じっくり議論すべきだ」と引き下がらなかった。

最終的には、事務局と座長で細かな点について検討することになった。

ドラッグストア協会平野氏「社会からの要請という観点ある」

こうした今後の会議の在り方について、意見集約が困難な局面がみられる中、日本チェーンドラッグストア協会 理事の平野 健二 氏と、日本薬剤師会常務理事の岩月進氏が意見を述べた。

平野氏は、医薬品にはリスクとベネフィットの両面があるとの特性から、緊急避妊薬など、社会からの要請を受けて、どう環境を整備するかの考え方も重要だとの考えを示した。

さらには、リスクの中には、成分作用機序そのものだけでなく、使用者のリテラシーの問題が含まれることがあり、それらは販売側の工夫で解決することが可能なものもあると提示した。

それらの手法の一つとして、ICTの活用なども視野に入れていくべきだとの考えを示した。

例えばドラッグストアチェーンが取り入れている会員カード情報をもとに、購入履歴や服薬フォローが可能になっており、テクノロジーで解決できることがあるとした。

解決できるテクノロジーがある中、それをどう普及するかの方策の検討も必要との考えを示した。

また、岩月氏は、中間とりまとめに記載されたステークホルダーの役割に関して尊重されるべきとの考えを示した。その中でも薬剤師の取り組みには多くの紙幅が割かれており、それにのっとった議論を検討会議で行っていくべきだとの意見を示した。

**********

黒川氏の懸念は、これまで検討会議が結果的にスイッチOTC促進の役割を果たしてこなかったことを考えると、仕方のないことだろう。

検討会議を経ることで、スイッチ化への障害やスイッチ化への過程長期化につながるとの懸念だろう。

いくら「意見として」の提示であっても、薬食審にマイナス影響を及ぼす可能性は否定できない。

黒川氏のいうように、「申請」と「環境整備」は分けて考えることのほうが自然ではないか。

検討会議では、平野氏が指摘するようにテクノロジーで解決すべきことや普及策についてなど、成分を特定せずともスイッチOTCの健全な促進のために議論することは可能なのではないだろうか。

企業申請以外の要望成分に関して検討会議で議論をするという、すみわけもあってもよいのではないか。

今回の検討会議では、中間とりまとめにはなかった直接申請の場合のスキームが提示されたこともあり、今回の議論をもって結論を関係者間で導き出すのではなく、再度の検討会議の場で改めて検討会議の位置づけが議論されることを願いたい。