こども家庭庁では昨年11月、庁内に「こどもの悩みを受け止める場に関するプロジェクトチーム」を発足。令和7年5月23日にはそれまでの各種意見交換等の内容を踏まえ、こども・大人・社会のそれぞれに対して伝えたいメッセージ等を盛り込んだ「こどもの悩みに寄り添える社会に向けて(中間報告)」を公表していた。

今般、こうしたメッセージ等を広く社会全体に発し、機運醸成を図ることを目的として、大人及びこども向けのポスターを作成し、こども家庭庁ウェブサイト内のページに掲載した。 ショート動画も作成している。そこで、日本薬剤師会に対しても、周知に協力を依頼したもの。

こうした要請を受け、日本薬剤師会では8月25日付けで都道府県薬剤師会に対し「こどもが安心して悩みを打ち明けられる環境づくりに向けた広報活動への協力について(依頼)」を発出した。文書では、これに先立って、三原こども政策担当大臣と日本薬剤師会会長の岩月進氏の意見交換会が令和7年6月27日に開催されたことも報告。意見交換会では、近年深刻化する医薬品の過剰使用(オーバードーズ)といった、こどもを取り巻く喫緊の課題に対し、薬剤師が地域の中で果たす役割の重要性が改めて確認されたと報告している。

日本薬剤師会としては、学校薬剤師の活動や一般用医薬品等の販売の現場において同ポスター等を活用してもらえるよう、会員への周知を促している。

同日会見した日本薬剤師会専務理事の上野清美氏は、ポスター掲示後に薬局薬剤師が悩みを受け付けるのか、との記者からの質問に対し、啓発に寄与することが今回の主目的と断った上で、その中で、医薬品販売・相談等で接する機会のある薬局薬剤師も、「何かあれば積極的に相談に乗っていただくような対応がさらに必要」との認識を示した。

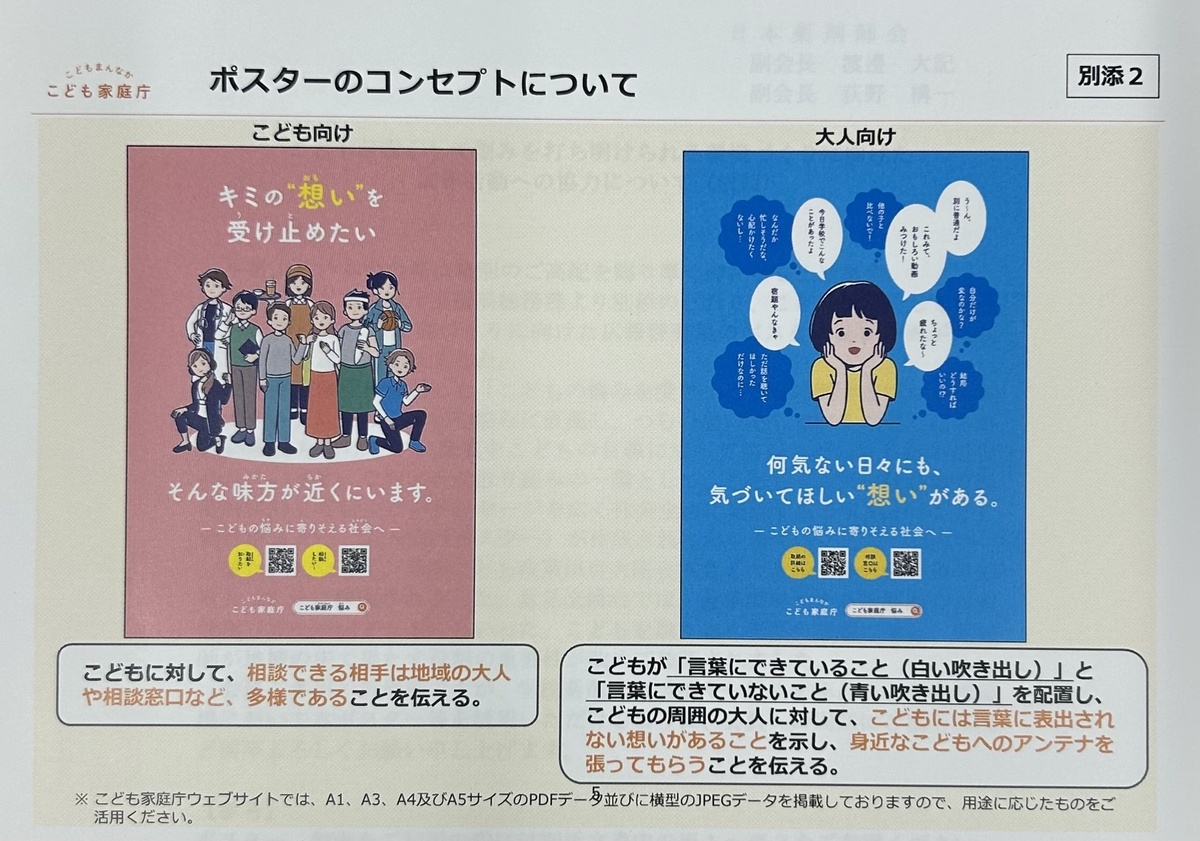

ポスターはこども向けと大人向けの2種。ポスターのコンセプトとして、こどもに対しては「相談できる相手は多様である」ことを伝える。大人に対しては、「身近なこどもへのアンテナを張ってもらう」ことを伝える。