発出された疑義解釈では、「電子版お薬手帳ガイドライン」(GL)に定めている内容のうち、「API連携によりマイナポータルから提供される薬剤情報等を電子版お薬手帳に取り込むことができる機能」について、記載したもの。同機能のサービス提供が令和6年3月末までに開始されない場合であっても、マイナポータルの医療保険情報取得APIの利用に必要な一連の手続きを令和6年3月末までに現に始めている場合は、当該機能のサービス提供までの間、紙媒体の手帳と同様の取扱いとすることを明らかにしたもの。それでも、同機能については速やかに実装され、サービス提供が開始される必要があるとしている。

一方、同機能の実装以外についてはGLの「2.運営事業者等が留意すべき事項」を満たしていることが大前提とされている。ここを見落としている事業者がいるのではないかとの指摘が挙がっている。

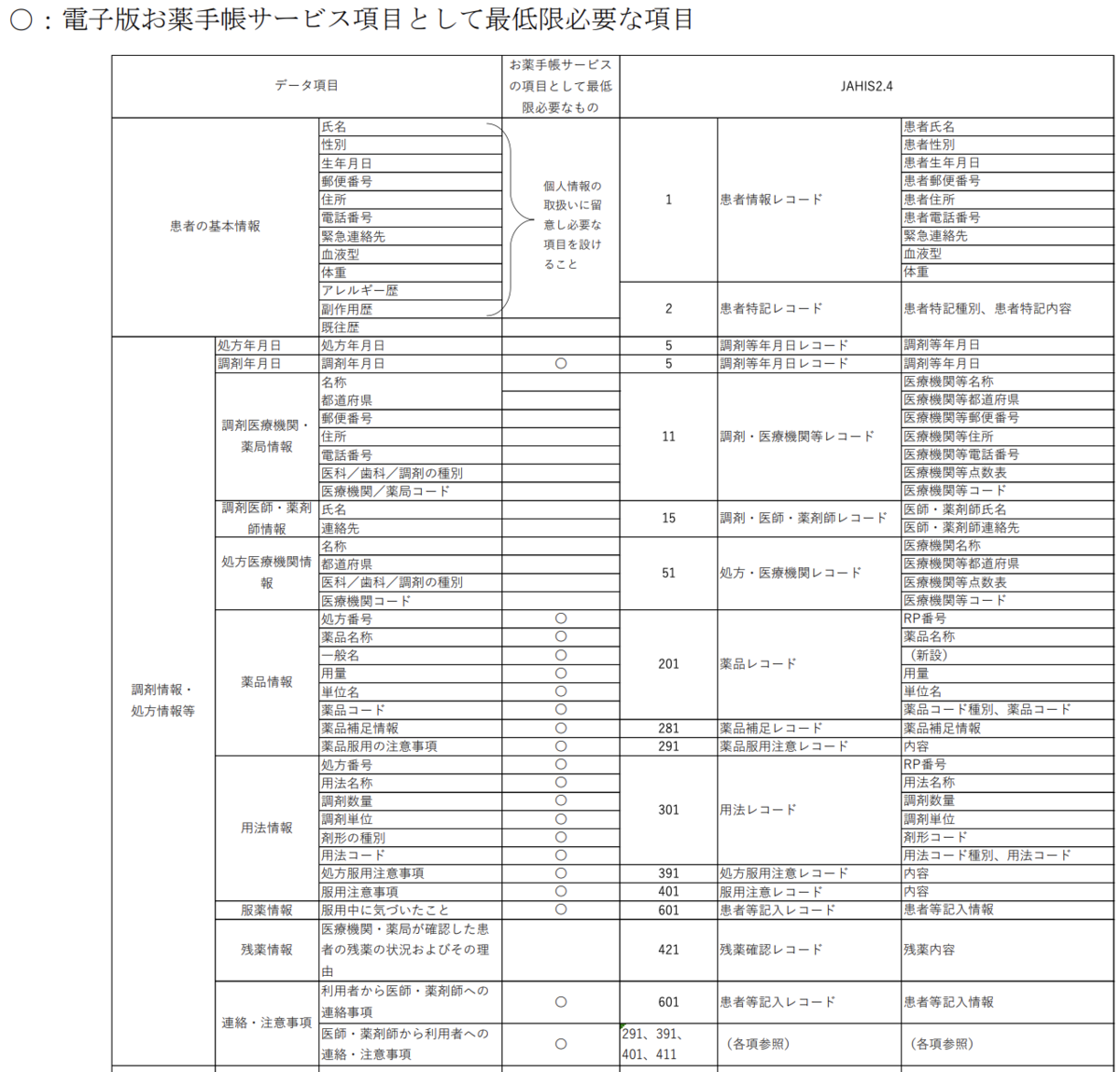

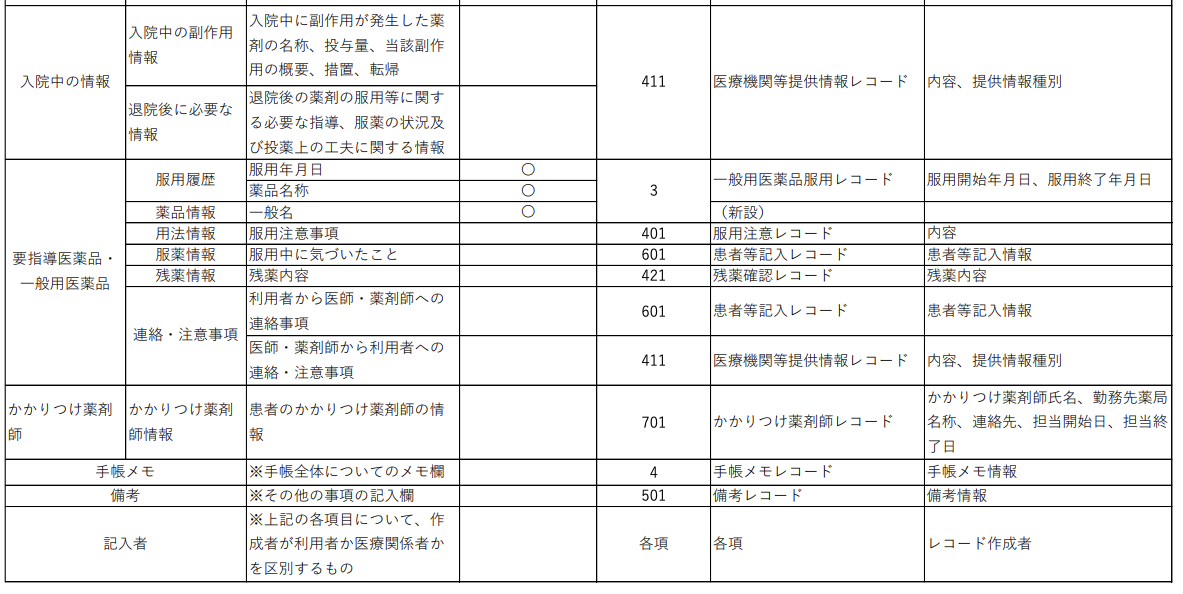

「2.運営事業者等が留意すべき事項」では、「電子版お薬手帳サービス項目として最低限必要な項目」の詳細が約60項目が挙げられている。中にはOTC医薬品の情報も盛り込まれているが、こうしたGLを遵守していない電子版お薬手帳の場合、服薬管理指導料の要件を満たさない可能性があるので注意が必要だ。

ベンダー任せではなく、薬局・薬剤師自身でチェックをしておく必要があるだろう。場合によって非対応のサービスの場合は切り替えを検討する必要もありそうだ。

なお、本文書は、令和4年度診療報酬改定における「疑義解釈資料の送付について(その 64)」にあたる。

下記の厚労省のHPで確認できる。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html