座談会冒頭は伊藤氏への“質問タイム”のようになった。それだけ薬局関係者の中には多くの疑問点があるということだろう。

その質疑の中で、印象的だった伊藤氏の発言は、電子処方箋を筆頭とした医療DXについては、「国と医療関係者が一緒に議論していきたい」というものだ。

参加者から「(医療DXで)情報を集約していって、どのようなところにアウトカムをもってくるのか」と質問が出ると、伊藤氏は「そこは、むしろ皆さんからのお知恵をぜひいただきたいところだと思っている」と発言。「よりよい医療というアウトカムのために、薬局・薬剤師側から見たときに必要なものはどういうものであるのか、それはどういう仕組みで共有されるとよりよいサービス提供が可能になるのか。そこについてはぜひ国と医療関係者が一緒に議論ができればと思っている。発信をしていただけると非常にありがたいと思っている」と述べた。

編集部も「決まったこと」をより多く聞くことを座談会の主眼に置いていたのが実際のところだが、特に、いわゆる3文書6情報(3文書:診療情報提供書、退院時サマリー、健診結果報告書、6情報:傷病名、アレルギー情報、感染症情報、薬剤禁忌情報、検査情報=救急時に有用な検査、生活習慣病関連の検査) までを集約していく方向にある「全国医療情報プラットフォーム」構築は、まだ中長期的な検討の過程であり、現場からの発信が今後の行方には重要な鍵を握る可能性があるといえるのだろう。

電子処方箋と薬剤師の将来ビジョンとの関わりについては、伊藤氏は厚労省開催の「薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ」のとりまとめに「かなり書き込まれている」と指摘し、1つのイメージとしては、「情報量が相当増えるので、その情報をどう分析して利活用して、それを患者に説明していくかということが求められてくるのではないか」との考えを述べた。加えて薬剤師のリスキング(技術革新の変化に対応する新しい知識を学ぶこと)が「もしかしたら必要なのかもしれない」とも述べた。

集積された情報を研究開発などにどう生かしていくのか、具体的なビジョンはあるのかとの問いには「そういった出口戦略は当然あるべき」と指摘。医療DX は厚労省の中だけで閉じたテーマではなく、例えば内閣府では次世代医療基盤法の見直しなどで匿名加工された医療情報をどう創薬に生かすかの議論が進んでいると指摘した。そこに薬剤師が介入するチャンスはあるか、との問いに対しては、伊藤氏は「我々はこういう情報が提供できると、そういう積極的な提案をいただくことで議論ができるのではないか」と話した。それに対しカケハシ社の中尾豊氏は、薬局薬剤師が患者と向き合う中で保有している情報が論文化できるような役割に対しては、IT企業が果たすべき社会的意義の1つでもあるとの考えを述べた。

重複投薬自動チェックなど、電子処方箋による医療費削減効果の試算はしているのか、との質問に対しては、伊藤氏は「意図があっての重複の可能性もあり、個別判断が必要」との見方を示し、「試算はしていない」と話した。ただ、モデル事業にも参画している日本海総合病院の試算では13%で重複投薬があったというデータもあり、重複投薬チェックによる薬剤費削減効果は小さくないといえるだろう。伊藤氏も「日本海総合病院の先生が電子処方箋フォーラムでお示ししていた重複投薬の額を個々の病院、医療機関ごとに足し上げていくとおそらくは同じぐらいの額になるということは想定されるのではないか」と話した。

「そのほかにも医療費削減効果がどのあたりで出ると考えているのか」との質問については、「電子化されているので、まず誰の処方かが正確にわかるようになる。改ざん防止みたいなところも出てくる」と回答した。

加えて、業務効率化への貢献も期待しているとした。「医療DXの観点は医療費削減だけでもなくて、業務の効率化というところも掲げている。例えば勤務時間がどれぐらい減ったかとか、事務的な入力は自動化してより付加価値の高い対人サービスの方に注力をしてくださいというようなことを示している。おそらく評価は一つの指標では決まらないんだと思う。総合的に判断した方がいい」と述べた。

グリーンメディック (豊中市)多田耕三氏/医療DXで薬剤師の仕事が変わる可能性

豊中市で薬局を経営し、豊中薬剤師会の副会長でもある多田耕三氏は電子処方箋に関して、「薬剤師が伸るか反るかだ」との思いを語った。DXは価値変容をもたらすものであり、薬剤師の仕事が変わる可能性があるとした。具体的に多田氏は「薬局はコンサルテーションの役割にシフトしていく必要がある」と提言した。その役割発揮に膨大なデータを分析する医療DXが生きてくるとの考えを示した。多田氏は薬局起点の受診勧奨、ラストワンマイルの仕組み、対物の機械化などに取り組んでいる。コロナ禍では地元・豊中市と協働した情報提供事業が進展。薬局のデジタルサイネージを使って適正な医療情報を市民に伝達する取り組みを行った。多田氏は「薬局が地域にあることが非常に重要」と強調し、薬局が果たすべき予防医療(健康教育)・受診勧奨・効果検証(フォローアップ)のいずれも個別化が必要であり地域の薬局こそがその役割を果たせるとした。デジタルサイネージの事業では、1年間で1万人のアンケート調査の実施を計画、フレイルへの効果を検証するという。「薬剤師はフロー(専任事項とプロセス決定)さえ示せば頑張る。電子処方箋のデータを蓄積しそのデータを国が吸い上げればよい」との考えを示した。

ファーマライズHD秋山昌之社長/医療事務の働き方が変わる/健康的な生活のアドバイザーに

2015年に東証一部に上場し、2022年4月にプライム市場に移行したファーマライズホールディングスの秋山昌之氏は、電子処方箋に関して、まず現場の薬剤師がオンライン資格確認を知っていくことが重要だとの考えを示し、同社の“ウェブ社内報”で周知を強化している取り組みを紹介した。また電子処方箋開始においては医療事務の働き方が変わるとの考えを示し、同社で取り組んでいる社内資格であるヘルシーライフアドバイザーをより拡充し、物販だけでなく、健康的な生活へのアドバイス機能を強化していきたいと指摘した。

バンブー(東京都)竹中孝行氏/特に在宅領域での事務負担軽減効果は大きい

薬局だけでなく介護・美容事業も展開しているバンブーの竹中孝行氏は、電子処方箋の開始を歓迎している考えを示し、現状については「薬剤師は探偵のように聞き取りから推察していく、いわば探偵のような難易度の高いことをやってきた」と表現した。得られる情報が増えれば、薬剤師の業務の可能性は拡がるとした上で、電子処方箋に関しては特に、在宅領域において月末に医療機関から大量に処方箋が届く実態があるとし、「事務が全部整理するのに大変な作業を伴っているが、電子で完結できる」と効果が高いことを指摘した。

カケハシ中尾豊社長/「何に悩んでいるのかの情報連携」で介入価値上がる

カケハシ社でITによる薬局支援を行っている中尾豊氏は、医療DXの方向性に関して、「どのベンダーを使っているから患者が不利という状況は好ましくない」との感触を示し、社会インフラとしてベンダーへの働きかけをしてくれている厚労省や国の施策に感謝の気持ちを示した上で、具体的な進展については企業としても全面的に協力していきたいとした。ITの価値については効率化の観点だけでなく、薬剤師の介入の価値を上げることだとの考えを示した。「ITを活用することによって、患者さんが困っている情報を把握しやすくなり、そこに対して介入しやすくなることが考えられる。患者さん、お医者さんが何を考え何に悩んでいるのかの情報連携ができていく」と指摘した。

編集部コメント/薬剤師はどこにビジョンを置くかが問われている

国には国なりの、電子処方箋を筆頭とした医療DX を進める意義があるだろう。その中で、薬剤師がその潮流をいかに追い風にするかは薬剤師自身に問われている。編集部としては薬剤師が得られる情報を吸い上げるスキームを提案していき研究開発への寄与を含めた医療の質向上への貢献度、存在感を高める方向性を支持したい。

電子処方箋は1つの事象に過ぎないが、電子処方箋をトリガーとして、新たな報酬を獲得していくような意欲的な視点も重要なのではないだろうか。これは座談会出席者が同じように口にしたことだが、電子処方箋をきっかけに巨大プラットフォーマー企業が参入してきたとしても、“誰が来ても立っていられる付加価値をどう作り上げるか”が重要になっている。

<座談会出席者>

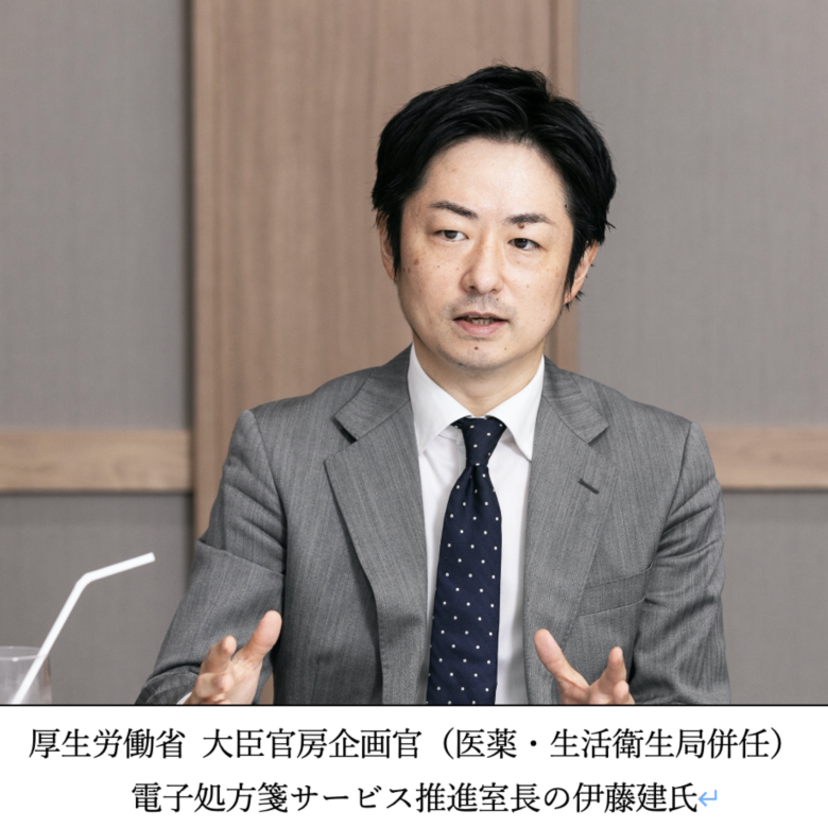

・厚生労働省 大臣官房企画官(医薬・生活衛生局併任)電子処方箋サービス推進室室長 伊藤 建氏【写真中央】

・ファーマライズホールディングス 社長 秋山昌之氏【写真左から2番目】

・グリーンメディック社長 多田耕三氏【写真右端】

・バンブー 社長 竹中孝行氏【写真左端】

・カケハシ 社長 中尾豊氏【写真右から2番目】