【座談会】

医療法人社団ウィミンズ・ウェルネス 理事長 対馬ルリ子氏

大木 C&V事業部 事業部長 市川恭子氏

大木 健康食品事業(薬剤師) 滝澤理恵氏

ドラビズon-line 編集部 編集長 菅原幸子

(写真左からドラビズon-line菅原、ウィミンズ・ウェルネス対馬ルリ子氏、大木・市川氏、大木・滝澤氏)

性教育の“暗黒の20年”

菅原 今、市民団体の「緊急避妊薬を薬局でプロジェクト」の活動で、緊急避妊薬のスイッチOTCの議論が再スタートしています。お恥ずかしながら、この動きを取材する中で、初めて「SRHR」という言葉を知ったんです。

対馬 セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス&ライツの頭文字をとってSRHRと呼んでいますね。性や子供を産むことに関わる全てにおいて、身体的にも社会的にも良好な状態を保ち、自分の意思が尊重され、自分の体のことを自分で決められることを指します。

SRHRの考え方は1990年代からあって、国連が主催する国際人口開発会議で提唱されていました。人口会議ですから、もともとは人口問題の側面があったんですね。それが女性の権利と結びついて、やはり、国が産めとか、産むなとかではなく、女性一人一人が人生の中でどういうふうにパートナーを選ぶのか、そして家族をどういう風に形成するのか、あるいは自分の仕事や妊娠・出産・子育てと、全て選択できることは健康の権利であるという考え方になっていきました。

その考えが性教育などの中にも入ってきていたのですが、日本は世界から遅れをとることになります。例えば99年に日本で低用量ピルが認められましたが、世界で一番遅れての承認でした。1960年代に避妊用として認められて、その後世界中に広まった薬剤だったんですけど、日本は北朝鮮よりも遅く1999年に認められました。ここで日本も変わっていくんだろうと思っていたら、2000年に政治から性教育バッシングがありました。「プライベートパーツ」に関して、「なんていやらしいことを教えるんだ」という声が政治から上がったのです。「プライベートパーツ」というのは、もともと体はその本人のものですが、口・胸・性器・おしりの4つはたとえ親であっても他人が本人の許可なく触ったり、見ようとしてはいけない特に大切なパーツであることを教えるものです。性犯罪や性虐待から子供を守るためにとても大事な理念です。

菅原 プライベートパーツもSRHRと併せて、今回の取材の中で知ったことですね。本人や親だけでなく、社会全体が知っていかないと、想像以上に深刻なダメージを本人に与えることになったり、もしかしたら加害を増やすかもしれない。線引きということを知っておくべきだと思いました。

対馬 そうですね。ですから、政治から「いやらしい」という声が上がったとき、私たちはあっけにとられたんです。そこで一気に性教育は下火になっちゃったんですね。性教育も下火になるし、それから体の権利とか、妊娠出産について考えるとか、そういうこともすっかりなくなっちゃったんですよ。そこから今まで20年ぐらい暗黒時代があって、ようやく去年・今年ぐらいから、もう一回、SRHRを考えようという雰囲気になってきましたね。

今回は女性議員も活発に活動

市川 勉強不足ですみません、やはり性被害とか、そういったケースが緊急避妊薬には多いのでしょうか。

菅原 今回、緊急避妊薬のOTC化を要望している市民プロジェクト「緊急避妊薬を薬局でプロジェクト」は、10月4日の厚労省「医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議」の場で、アンケート調査の結果を提示しました。

それによると、意図しない妊娠に対する不安を感じたきっかけの最多は約7割がコンドームの破損や脱落だそうです。それから、これは市民プロジェクト共同代表の遠見才希子先生がよく話されるのですが、「緊急避妊薬を使う人はこういう人だ」という決めつけは医療者はすべきではないと、医療者はノンジャッジメントであるべきだ、自分もジャッジしているところがあったかもしれないと自省を込めておっしゃっていたのがとても印象的でした。

私自身、娘のいる親として、「もしかしたらそういうことになるかもしれない」ということ、「そのときにどのような選択肢があるのか」を知っておくこと、そういう情報を今回の遠見先生たちの提案で知ることができたのはとても有難いですし、本当に遠見先生たちには足を向けて寝られないなと思っています。

市川 私にも娘がいるのですけれど、どうやって伝えていくか、とても難しいなと思っているところです。

「もう大人の身体なんだよ、考え方も女性というところにシフトしていこうね」と話しました。子供が産める身体であることも話しましたし、性行為に関しても「自分を幸せにしてくれる人とね」と話しました。重たくならないように話しましたが、本人はピンときていない感じはありましたね。「まさか私が」「まだまだ先の話」と思っているのかもしれません。まずは「自分を大切にしてね」ということを伝えることが大切ではないかと思っています。

菅原 今の市川さんのお話で思い出したのですが、とても記憶に残っているブログで寺田静さんという秋田県の国会議員の方のものがあります。ちょっと前に「13歳でも真剣な恋愛は成り立つ」という男性議員の発言が問題になって、そのことへの見解が述べられていました。緊急避妊薬の勉強会で寺田さんのコメントが紹介されていて、勉強会を視聴しながらググっていたら見つけたブログなんですけど。

そのブログの中では、13歳の女性であれば、好きという気持ちと性行為が直接結びつくことは少ないとした上で、自己肯定感の低さや愛情やぬくもりを求める気持ちから判断を誤って、自分の性が大人から搾取されていたことに大人になってから気がついて長く心身を病むケースも少なくないと語られていました。

それを読んで、男性目線と女性目線はやはり違うし、今の状況は親として、子供の世代を守っていく意識を強く持たないと意外と危ない立場に子供たちは立たされていると再認識しました。

市川 それはとても共感しますね。娘も自分がそういう対象としてみられる自覚は全くないですね。

滝澤 私も緊急避妊薬の問題は難しい問題だなと感じています。それによって女性が守られるけれども、本来とは違う使い方をされるというような主張もありましたよね。

私は、「緊急避妊薬」からすぐに「性被害?」という言葉とイメージが浮かんでしまいました。しかし、今回、お話を聞いて自分自身が緊急避妊薬について基礎知識から学ぶべき張本人であり、勉強不足を感じております。

菅原 緊急避妊薬の調剤に加え、薬局で販売されるようになるかもしれませんから、性や生殖に関する情報が店頭でも、これまで以上に必要になる流れですね。

市川 この緊急避妊薬の浸透には今以上に「正しい情報発信」が一番大事だと感じます。日本人の中では、コンドームに比べて低容量ピルの方が避妊率が高いと認識されている方はどれくらいいるでしょうか? 私は避妊率を知りながらも、内服することに何か不安を抱えてしまう女性の一人です。緊急避妊薬についても正しい情報発信によって理解を促すことがとても大切だと思います。

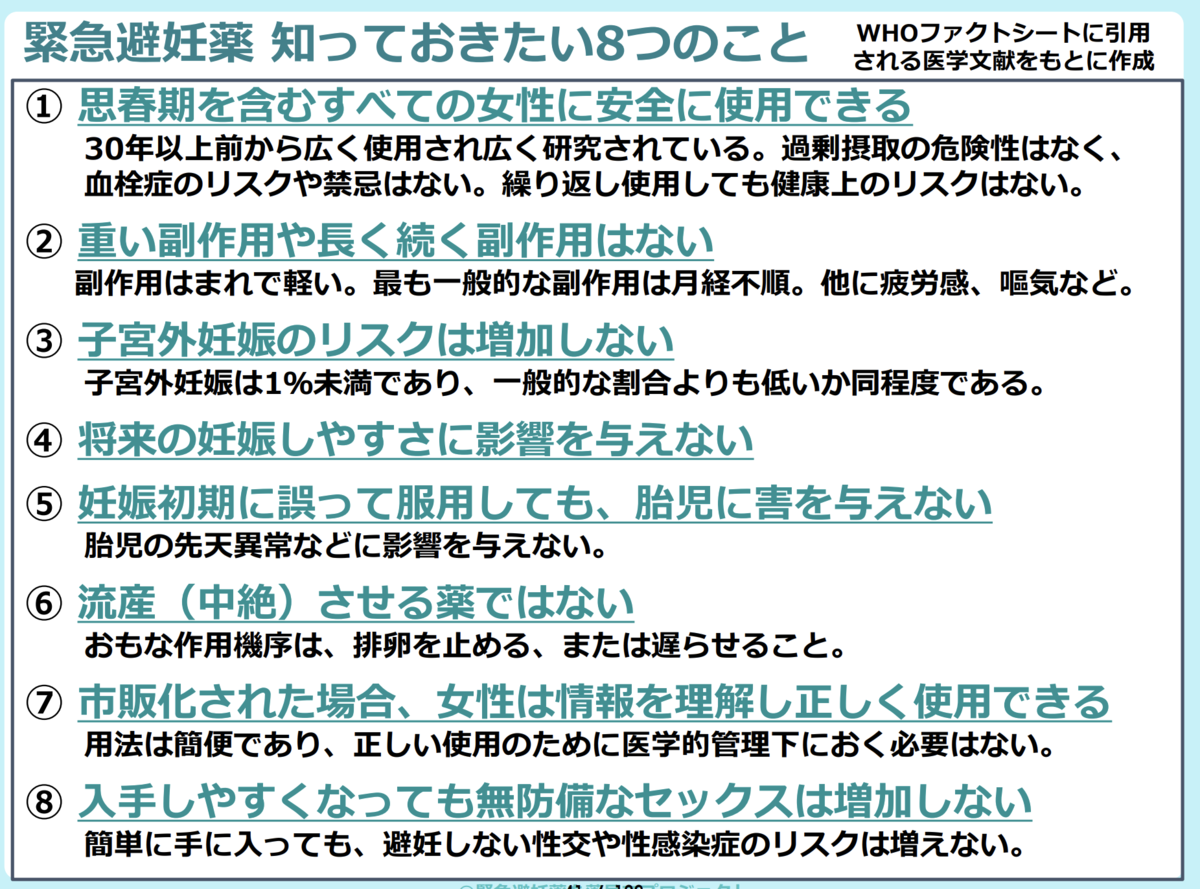

菅原 そうですね。市民プロジェクトが今回の検討会議でも「緊急避妊薬の知ってほしい8つのこと」を提示されていて、とても勉強になりましたね。

知れば知るほど、「自分は何て女性の体や性に関して無頓着だったんだろう」と自分自身呆れたり、恥ずかしくなったりしています。10月6日に発表された国際協力NGOジョイセフの調査によると、緊急避妊薬の認知率は15〜29歳の女性で95.1%、15歳〜29歳の男性で90.7%でした。一方、30〜64歳の女性では81.4%。30〜64歳の男性では77.1%とのことでした。若い世代の方が高い関心を持って、知識も持っている。議論している私たち世代の方が勉強不足なのではないかなとも感じ、またまた恥ずかしくなりましたね(日本国内在住の15-64歳、高校生~シニア手前・現役世代。 これまでに恋人・パートナーができたことがある人、未既婚不問。男性2501人/女性2499人/男女どちらでもない338人を対象とした調査)。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000017711.html

滝澤 薬局が性や生殖に関する情報、女性の体と年齢の関係について、などをきちんと伝え、自分の体のことを自分で決められるような選択肢を与えられる場所になったらいいですね。

菅原 対馬先生が代表理事を務められている日本女性財団の今年8月の公開オンライン会議には、上川陽子議員や高階恵美子議員のほか、自見はなこ議員や野田聖子議員も参加されていて、女性議員の後押しが、昨今の女性の健康支援の盛り上がりを支えている印象も持っています。

対馬 女性政治家の方々の後押しも大きいと思います。しかし、女性政治家だけではなくて、たくさんの男性政治家の方々が女性の健康支援に関心を持って活動してくださっています。教育指導要領が改正され、教科書の内容を変えることが決まっても、実際に反映されるのは10年先ということです。時間がかかることですが、ぜひ今後は下火になることなく、SRHRや性教育が進展してほしいと願っています。

<編集部より>次回、「フェムテック座談会VOL.3」はホルモン補充療法に焦点を当てて10月18日(月)に配信いたします。

市民プロジェクト「緊急避妊薬を薬局でプロジェクト」作成

10月4日に開かれた厚労省の「医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議」に提出された

https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000838178.pdf

<大木が勧めるフェムテック関連商品>