日本維新の会が公表した「社会保険料を下げる改革案(たたき台)」は以下の通り。

1 現状と課題

日本が直面する高齢化と長寿化は、国の将来に深刻な影響を及ぼしている。国民医療費は年間 46 兆円に達し、なおも年間 1 兆円規模で増え続けている。高齢者を支えるために現役世代に課せられる社会保険料の負担は限界に達し、若者から結婚や子育てをする自信を奪い、少子化という新たな社会問題を深刻化させる要因にもなっている。このままでは社会と経済の活力や財政の基盤が毀損されるだけでなく、医療介護を含む社会サービスの持続可能性すら危ぶまれる。

加えて、我が国では中長期で経済成長が低迷し、労働者の給料は増えない一方、国民負担率は増え続け、今や 50%にも達する勢いである。さらに物価高が追い打ちをかけ、現役世代の生活水準は下がり続けている。こうした中、手取りを上げる手段として基礎控除引き上げ等の減税策が注目されるが、例えば年収 350 万円の単身世帯では所得税は年間約 7 万円である一方、社会保険料は年間約 50 万円にも上るなど、国民の手取りを考える際により重要なのは社会保険料を下げることである。

2 改革の方向性

(1)医療介護産業の生産性革命

医療費は介護費と合わせて日本の GDP の約 1 割を占め、経済規模で言えば自動車産業と同等である。しかし、その内実は大半が税と保険で賄われており、市場のチェック機能が働きにくい。加えて、人件費の比率が 7 割にも達する労働集約型の産業であるため、資源の配分や効率性の面で問題が生じやすい。医療の供給側ではなく需要側に立ち、既得権を打破して岩盤の規制や仕組みに切り込むことにより、この大規模産業に対して人件費の適正化や効率的な運用モデルへの転換などの構造改革を断行する。他の産業と同様に、市場原理を働かせることでサービスの質を上げながらコストを下げていく。併せて、医療システム自体の持続可能性を高め、将来にわたって質の高い医療サービスを全ての国民に提供できる体制を確立する。

それを進める上での前提は DX(デジタル・トランスフォーメーション)である。医療産業全体の効率化を進めていくため、デジタル化により実態を正確に把握し、適切な対処を行うためのデータ収集が可能な環境をつくる。また、オンラインや AI による診療の推進などにより、医療の生産性を高め、病院や医者への負担、負荷を減らすための大胆な規制改革を行う。

(2)持続可能な水準の応能負担

現行の制度では、経済的余裕がなくともただ若いというだけで窓口 3 割負担を免れない。一方で、資産があり、生活にゆとりのある年金暮らしの高齢者の多くが窓口 1割負担となっている。政府は実際の負担能力に応じた社会保険料負担の在り方、すなわち応能負担を推進しているが、受益と負担の不平等を解消し、制度を持続可能にするには程遠い。ついては、これを深化させていくことに加え、健康で医療サービスを使わない人は保険料負担が下がるような保険原理の適用も併せて検討していく。

また、社会保険料の負担能力を正確に把握するため、マイナンバー制度を活用して受益と負担の把握ができる状態を一日も早く実現する。現在、マイナンバーカードの普及率は 8 割に達するが、マイナ保険証の利用率は 3 割に満たず、大手銀行での預金口座の紐づけは 5%以下である。将来的には税と社会保険料の徴収や給付金などの支給業務をデジタル化によって一元管理する「デジタル歳入給付庁」の実現を目指す。

3 目指す成果 ~ 次世代のための政党として

国民医療費の総額を、年間で最低 4 兆円削減する。それによって、現役世代一人当たりの社会保険料負担を年間 6 万円※引き下げる。

※全額を社会保険料負担減とする想定で、給与の等級を踏まえない単純平均の労働者負担分と事業主負担分の合算。削減額の配分は別途詳細を詰める。

4 改革の具体策

上記の通り、医療介護産業の生産性革命により、社会保障費の支出を減らす。また、社会保障制度が持続可能な水準まで応能負担を深化させることにより、社会保険料の収入を平等性を担保しながら増やす。それらの改革によって現役世代の社会保険料負担を下げる。

この改革の方向性に沿って、合計で最低でも削減額が 4 兆円以上となる具体策を2025 年 6 月末までに取りまとめる。

5 先行実施策

来年度から実現が可能なものについて、政府を含む様々な関係者との協議を踏まえて、先行的に実施する。候補として、次のような施策を検討する。

(1)OTC 医薬品の活用によるセルフメディケーションの促進

OTC(Over The Counter)医薬品とは、医療用医薬品でも処方箋医薬品でもなく、公的保険の対象にならない薬局などで購入できるいわゆる市販薬である。一方、医療用医薬品ではあるが処方箋医薬品ではないため、本来は公的保険の対象にならないが、厚労省の処方箋使用の推奨通知により、実態として公的保険の対象になっている医薬品を OTC 類似薬という。この OTC 類似薬を保険適用から除外する。

国民医療費 45 兆円のうち OTC 類似薬は 2.3%の約 1 兆円あるとされている。風邪薬やビタミン剤などが代表例となる。民間の調査では、外皮用薬 1,500 億円、消化器官用薬 1,500 億円、解熱鎮痛剤 450 億円で計 3,450 億円程度の数字も算出されている。

保険対象外とする具体的な品目については、当該医薬品の特性や使用者等を考慮した上で定めることとする。

(2)医療費窓口負担及び高額療養費負担限度額の所得区分判定の見直し

医療費の窓口負担割合及び高額療養費の自己負担限度額を定める所得区分の判定をより実態に即したものに改め、社会保険の応能負担における不平等を是正していく。

例えば、現在は勤労による給与所得や年金所得が一定程度あると高い自己負担を求められる一方で、余剰資金を保有し、金融所得などの不労所得を得ていても所得区分の判定には影響しない。証券会社における新規口座開設や住所変更にはマイナンバー提出が必要となっており、金融所得の把握は技術的には既に可能となっている。

(3)電子カルテとパーソナル・ヘルス・レコードの完全普及

医療介護産業の効率化の基盤となるデジタル化のセンターピンとして、わが国の電子カルテの普及率を 100%に近い水準まで引き上げる。現状は 5 割程度であり、既に100%に近いイギリスや 8 割程度のフランスと比較して大きな差がある。

また、パーソナル・ヘルス・レコード(PHR)を整備し、1 国民 1 カルテ体制を構築することで、医療の効率性を向上させるだけでなく、国民がどこにいても生活拠点と同等の医療を継続的に受けられるようにし、医療の質を飛躍的に向上させる。

6 今後の進め方

本案は「社会保険料を下げる改革会議」の初期的成果の取りまとめであり、最終案は 2025 年 6 月末に完成させる。その後半年程度をかけ、年金制度改革案を作成する。

【維新の会】「社会保険料を下げる改革案」のたたき台公表

【2025.02.19配信】日本維新の会は「社会保険料を下げる改革案(たたき台)」を公表した。改革の方向性に沿って、合計で最低でも削減額が 4 兆円以上となる具体策を2025年6月末までに取りまとめるとする一方、先行実施策として、OTC 類似薬の保険適用除外を掲げている。

関連する投稿

【維新】“OTC類似薬”問題、議論打ち切り方針/自公維3党社会保障協議で

【2025.05.23配信】日本維新の会は5月23日、自民党・公明党との3党による社会保障改革協議に関連して、「OTC類似薬の保険適用の見直し」の論議を打ち切る方針を示した。協議後に岩谷良平幹事長が会見で明らかにした。

【猪瀬直樹議員】長期品の選定療養、差額の自己負担は「10/10でもいいのではないか」

【2025.04.03配信】日本維新の会の猪瀬直樹氏は4月3日、参議院厚生労働委員会で一般質問に立ち、自民・公明・維新の3党による社会保障改革の協議にも関連することとして、後発医薬品の使用促進策について聞いた。

【猪瀬直樹議員】「後発医薬品調剤体制加算、いらなくなってきているんだったら廃止すればいい」

【2025.04.03配信】日本維新の会の猪瀬直樹氏は4月3日、参議院厚生労働委員会で一般質問に立ち、自民・公明・維新の3党による社会保障改革の協議にも関連することとして、後発医薬品の使用促進策について聞いた。

【維新・猪瀬直樹氏】「処方箋8億枚、1.8兆円、必要ない金じゃないか」/参議院予算委員会質疑

【2025.03,06配信】3月6日に開かれた参議院予算委員会で、日本維新の会の猪瀬直樹氏は質疑に立った。

最新の投稿

【2026.01.26配信】厚生労働省は1月26日、改正薬機法で規定された調剤の一部外部委託について検討会を開く。

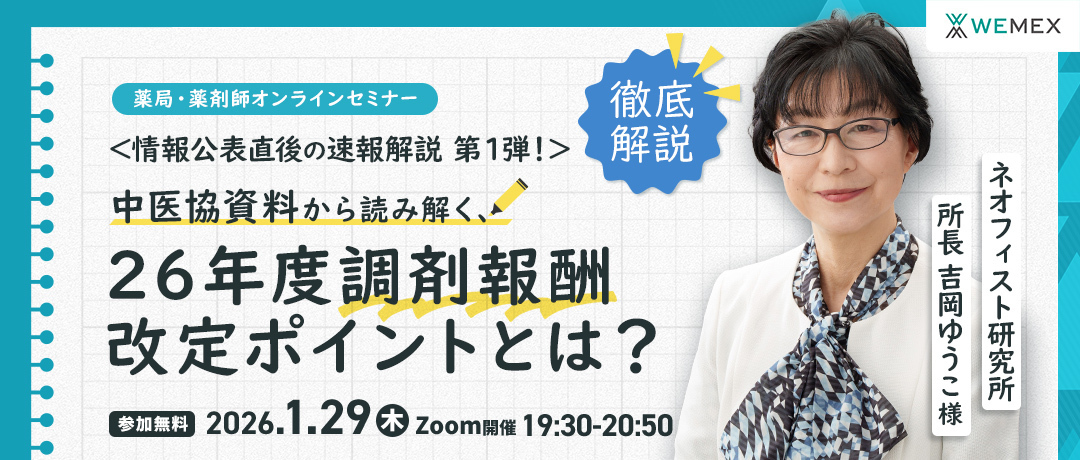

【中医協】後発薬調剤体制加算を廃止、医薬品の安定供給体制評価を新設

【2026.01.23配信】厚生労働省は1月23日に中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、「個別改定項目について(その1)」を議題とした。項目を列記するもので点数は未定。後発薬調剤体制加算を廃止し、医薬品の安定供給体制評価を新設するとした。

【2026.01.23配信】厚生労働省は1月23日に中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、「個別改定項目について(その1)」を議題とした。項目を列記するもので点数は未定。保険薬局と同一敷地内においてオンライン診療受診施設を設置する場合、当該保険薬局は敷地内薬局が算定する「特別調剤基本料A」を算定するとした。

【中医協】敷地内薬局“ただし書き”削除/遡求は「当面の間」適用外

【2026.01.23配信】厚生労働省は1月23日に中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、「個別改定項目について(その1)」を議題とした。項目を列記するもので点数は未定。敷地内薬局(調剤基本料の特別調剤基本料A)の除外規定である「建物内に診療所にが所在している場合を除く」との“ただし書き”規定を削除する。遡求適用については「当面の間」、該当しないとした。

【中医協】「門前薬局等立地依存減算」を新設/調剤基本料見直しで

【2026.01.23配信】厚生労働省は1月23日に中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、「個別改定項目について(その1)」を議題とした。項目を列記するもので点数は未定。新規開設する保険薬局について、既に多数の保険薬局が開局している地域(特に、病院の近隣)又は医療モール内に立地する場合は調剤基本料を減算とする。