オゾン発生器の研究結果の発表が相次いでいる。

2020年5月14日に、奈良県立医科大学(微生物感染症学 矢野寿一教授、感染症センター 笠原敬センター長)とMBTコンソーシアム(感染症部会会員企業:クオールホールディングス、三友商事、タムラテコ、丸三製薬バイオテック)の研究グループが、世界で初めてオゾンガス曝露による新型コロナウイルスの不活化を確認して注目を集めた。

その後、薬局を展開しているクオールは、同社のプロジェクトチームが、日本オゾン協会が認定する「オゾン安全管理士」の資格を取得し、安心・安全を前提に、年間 1 万台の販売を目指す方針を示すなど、精力的な動きをみせている。

クオールHDの研究結果に続いて、2020年8月26日には藤田医科大学(愛知県豊明市)の村田貴之教授(ウイルス・寄生虫学)が人体に安全な低濃度オゾンガスで新型コロナウイルスを不活性化できることを確認し、研究発表を行った。実験に使われたのはタムラテコの機器だ。

この研究が既報の実験と違うのは、既報の実験は1.0〜6.0ppmという高濃度のオゾンガスを使用しているのに対し、0.1ppmという低濃度オゾンの検証をしたこと。有人でのレギュレーションが0.1ppmであることから、既報の研究結果に対し、「1.0ppmでは人体への毒性はどうなのか」という声や、「0.1ppmでの効果はどうなのか」という疑問の声があった。

今回は低濃度(0.05または0.1ppm)のオゾンガスでも新型コロナウイルスに対して除染効果を確認した。

オゾンガスは多くの病原体を不活化する効果があることが知られているが、その効果は、「濃度(ppm、Concentration)×時間(Time)」の「CT値」に相関する。先の奈良県立医科大学の実験ではCT値60(1ppmで60分)と330(6ppmで55分)において効果を測った。藤田医科大学の実験では、湿度80%でCT値60(0.1ppm で10時間後)で4.6%までウイルスの感染性が低減。CT値24(0.1ppm で4時間後)でも13%まで低減していた。

日本産業衛生学会は、作業環境基準としてのオゾン許容濃度を0.1ppm(労働者が1日8時間、週40時間浴びた場合の平均曝露濃度)と勧告しているため、今回の結果は有人が可能な濃度でも効果があることを実証したといえる。

ちなみに、オゾンの運用として消防庁や総務省はCT値60で運用している。消防庁では救急車両の消毒などに用いられている。厚生労働省で医療機器として認可されている同社の機器のCT値は330だ。

タムラテコの具体的な製品としては濃度の変更をするタイプの「BTシリーズ」のほか、小型の「デュオ」「リオン」「ループ」などがある。

「BTシリーズ」は医療系でも使われている機種と同型で、オゾン濃度の変更ができるタイプのため、より専門的な知識が求められる。小型器では、クローゼットに入れて衣服の消臭などに用いられてきた。

感染予防という観点での使用シーンを考えると、医師や看護師、薬剤師、ヘルパーなど、複数の人を家に招き入れなければならない在宅療養の現場では、往診後などにオゾン発生器を一定時間に限定して使用するといった利用にニーズがあるのではないか。

また、小型器では、外出から家に帰った際に、外で着用・使用していた衣類・バッグなどをクローゼットに入れ、オゾン発生器を一定時間利用するという利用法などがあるだろう。

いずれにせよ、オゾンは有人での高濃度や密閉空間での長時間利用は適さない。また、低濃度であれば効果が下がる。

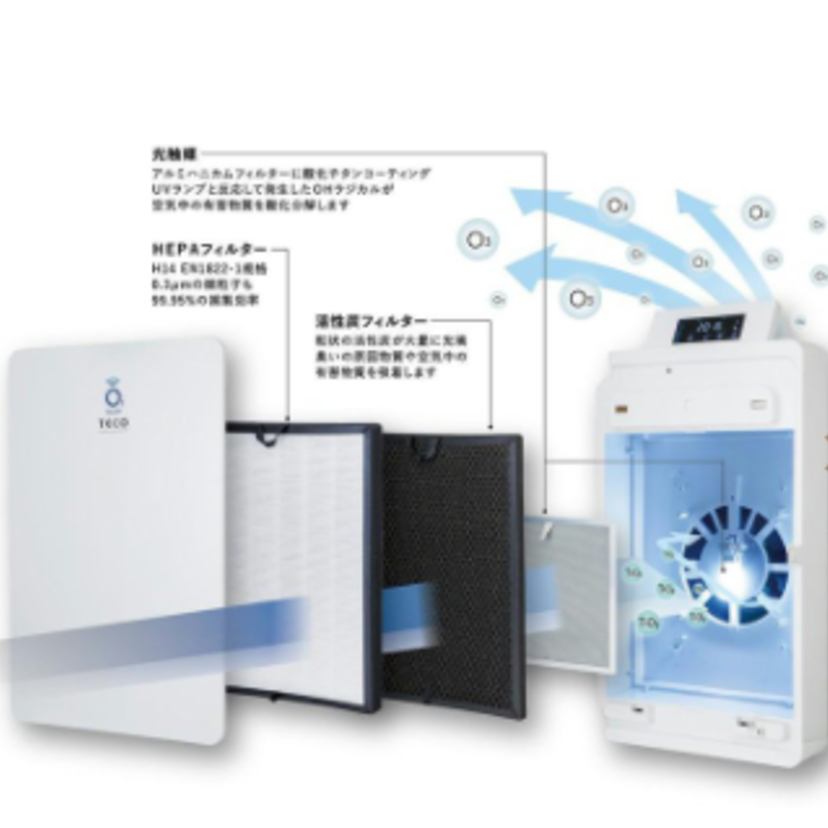

「BTシリーズ」では昼間は空気清浄機能+低濃度オゾンによる緩やかな除菌。タイマー設定により、不在無人時の室内を高濃度で除菌することを推奨している。

家庭用の小型機「LOOP](ループ)

【編集部より】このコーナーでは、リアル店舗(薬局やドラッグスト)で取り扱っている製品だけを紹介しています。“リアル店舗”は、“いつもそこにある”確かさを持っています。その価値は情報が氾濫する今こそ、見直されるべきでしょう。タムラテコさんに関しては、リアル店舗である薬局を運営するクオールさんが推奨しているという点で、このコーナーでご紹介しました。