ダイレクトOTCである「アライ」(大正製薬)は、昨年11月28日の厚労省の薬食審「要指導・一般用医薬品部会」で(要指導医薬品)として了承されていた。再審査期間は8年。海外では抗肥満薬として使用されていることから、国内でも上市前から話題になっていた。

日本での効能・効果は、「腹部が太めな方の内臓脂肪および腹囲の減少」(生活習慣改善の取り組みを行っている場合に限る)」。なお、「腹部が太めな方」については、腹囲(へその高さ)が男性で85cm以上、女性で90cm以上とする。

有効成分であるオルリスタットは、リパーゼ阻害作用を有し、消化管管腔内でリバーゼを不活性化することにより、食事由来の脂質の体内吸収を抑制すると考えられている。

オルリスタットは、 医療用医薬品及びOTCのいずれにおいても初めての有効成分。

米国、欧州等100以上の国でオルリスタット120mgカプセルが医療用医薬品として、また、米国、欧州等70以上の国でオルリスタット 60mgカプセル (本剤と同一製剤)がOTCとして承認されている (2019年3月時点)。

本剤は、健康障害を伴わない肥満の者において、生活習慣改善の取組みと併せて、内臓脂肪及び腹囲を減少する上での補助的な位置付けとして使用する初めての医薬品となる。

【厚労省官報告示】オルリスタット(製品名「アライ」:大正製薬)を要指導医薬品に指定/海外では抗肥満薬として使用

【2023.02.17配信】厚生労働省は2月17日の官報で、オルリスタット(製品名「アライ」:大正製薬)を要指導医薬品に指定する告示を行った。

関連する投稿

【大正製薬】「アライ」で「内臓脂肪減少プログラム」を開始/企業従業員の健康管理で

【2025.03.31配信】大正製薬株式会社[本社:東京都豊島区 社長:上原 茂氏]は、ホワイトヘルスケア株式会社と協力し、企業の健康支援を強化するため、健康保険組合・人事部門と連携して、従業員の健康管理を目的とした「内臓脂肪減少プログラム」を開始する。プログラムでは、内臓脂肪減少薬「アライ」(要指導医薬品)を活用する。

【2024.04.02配信】来週、4月8日から“日本初の内臓脂肪減少薬”とのキャッチコピーで話題を集めている「アライ」(大正製薬)が発売される。CMなど華々しいプロモーションの一方で、取り扱い店についてはドラッグストアやチェーン薬局に偏重しているとの指摘が出ている。

【厚労省】ダイレクトOTCの「アライ」(大正製薬)了承/海外では抗肥満薬として使用

【2022.11.29配信】厚生労働省の薬食審要指導・一般用医薬品部会は11月28日、海外では抗肥満症薬として承認されている成分名オルリスタット、製品名「アライ」(大正製薬)をダイレクトOTCとして了承した。来年3月にも正式に承認の見込みという。

【厚労省薬食審】「オルリスタット」のOTC化を審議/海外で肥満症薬として利用

【2022.11.15配信】厚生労働省は11月28日に薬事・食品衛生審議会「要指導・一般用医薬品部会」を開催し、アライ(有効成分:オルリスタット)のOTC化を審議する予定。同剤は海外で肥満症薬として使われているもの。

最新の投稿

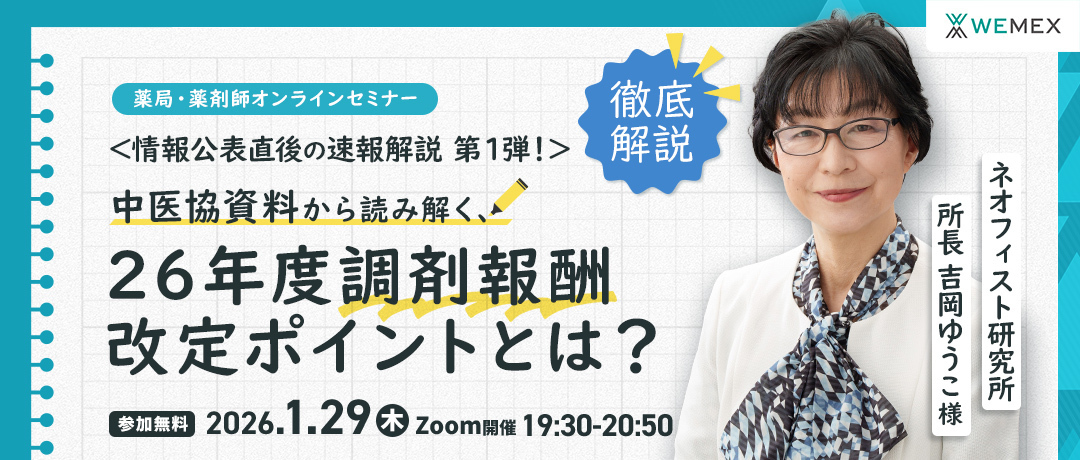

【中医協】短冊修正点/服用薬剤調整支援料2の研修について追記

【2026.01.30配信】厚生労働省は1月30日、中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、次期調剤報酬改定の個別改定項目、いわゆる短冊の修正点を議題とした。調剤報酬に関しては、服用薬剤調整支援料2の研修について追記した。

【2026.01.26配信】厚生労働省は1月26日、改正薬機法で規定された調剤の一部外部委託について検討会を開く。

【中医協】後発薬調剤体制加算を廃止、医薬品の安定供給体制評価を新設

【2026.01.23配信】厚生労働省は1月23日に中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、「個別改定項目について(その1)」を議題とした。項目を列記するもので点数は未定。後発薬調剤体制加算を廃止し、医薬品の安定供給体制評価を新設するとした。

【2026.01.23配信】厚生労働省は1月23日に中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、「個別改定項目について(その1)」を議題とした。項目を列記するもので点数は未定。保険薬局と同一敷地内においてオンライン診療受診施設を設置する場合、当該保険薬局は敷地内薬局が算定する「特別調剤基本料A」を算定するとした。

【中医協】敷地内薬局“ただし書き”削除/遡求は「当面の間」適用外

【2026.01.23配信】厚生労働省は1月23日に中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、「個別改定項目について(その1)」を議題とした。項目を列記するもので点数は未定。敷地内薬局(調剤基本料の特別調剤基本料A)の除外規定である「建物内に診療所にが所在している場合を除く」との“ただし書き”規定を削除する。遡求適用については「当面の間」、該当しないとした。