あすか製薬は、「生理(月経)をはじめとする女性ホルモンに関する男女の意識調査」を実施した。その結果、男性の8割は女性ホルモンによるつらい症状を理解したいと思っていることがわかった。また、女性ホルモンによるつらい症状への理解が広がらないハードルとしては、「オープンな話題にしにくい風潮」が第1位になった。

産婦人科領域で事業展開するあすか製薬の創立100周年を機に設立された「女性のための健康ラボMint⁺」は、「生理(月経)をはじめとする女性ホルモンによる女性特有のつらい症状に関する男女の意識調査」を行った。

女性の体と健康についての正しい情報について、女性だけでなく男性も含めた社会全般に正しい理解が浸透することは、同社が取り組むべき重要な使命との考えから、今回の調査では、女性だけでなく男性の意識に関しても調査を実施したという。

主な結果は以下の通り。

生理について「知識がある」と答えたのは、女性80.0%に対し、男性は42.3%。女性の生理(月経)について理解している男性は4割だった。

「生理中だけでなく排卵日前後や生理前などにもつらい症状が起こる」と認知する男性は36.8%。

生理の知識は学校教育のほかに、女性は「インターネット検索」(27.6%)、男性は「パートナー」から学ぶが33.7%。

「腹痛」(72.7%)、「イライラ」(68.2%)、「だるさ」(63.0%)など、全体の67.3%が女性ホルモンによるつらい症状を経験。特に、20代女性75.0%、30代女性79.8%と若い世代に多い。女性の7割が女性特有のつらい症状を経験していた。

対処方法は「市販の薬」(58.5%)、「休養」(47.6%)、「体を温める」(42.1%)などで、「医療機関に相談」しているのは11.2%で、現在の対処方法に「満足」している女性は11.1%。

女性パートナーがいる男性の73.9%はパートナーのつらい症状を認知。うち4人に1人はパートナーから「八つ当たりされる」(23.6%)と感じている。

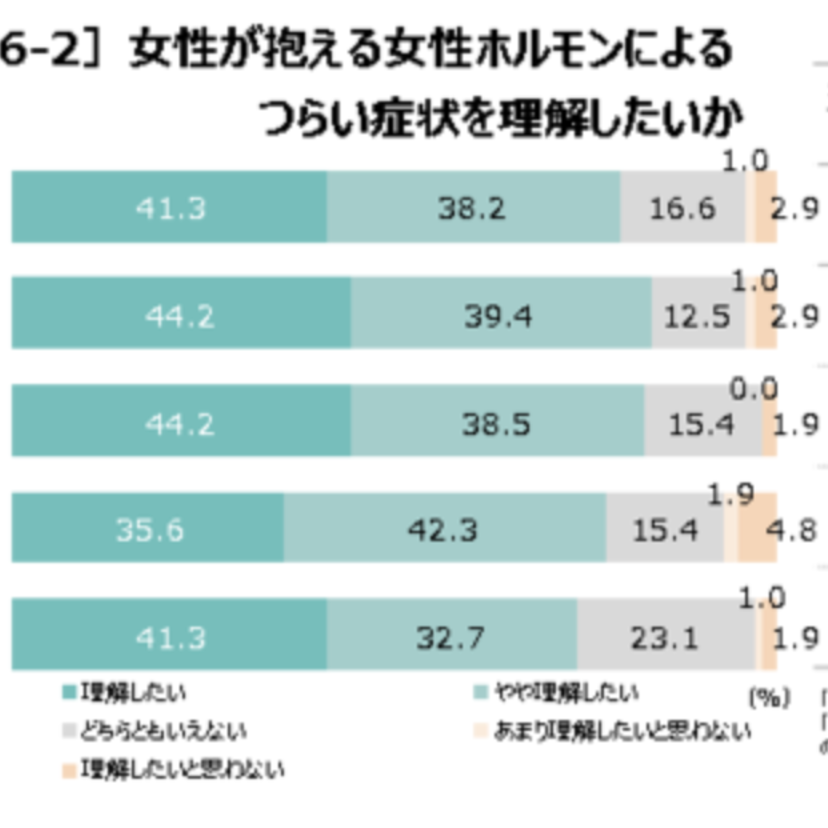

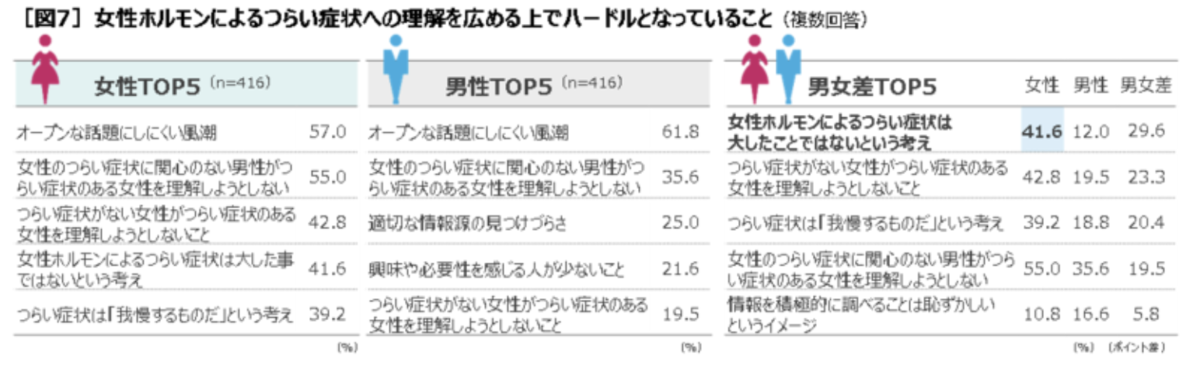

女性特有のつらい症状について、理解してほしい女性87.0%、理解したい男性79.6%と、男女共に理解を望む。一方、理解が進まない障壁は「オープンな話題にしにくい風潮」(女性57.0%、男性61.8%)が男女共に一番の理由。

さらに男女の意識差も障壁に。「大したことではないという考え」女性41.6%:男性12.0%と29.6ポイントもの意識差。

今回の結果に対し、産婦人科医・吉村泰典氏は、学校教育から生殖に関する正しい知識の習得を重要との考えを示している。

「今回の調査で、月経に関する理解度において、「理解している」と回答した男性は4割程度という低い結果となりました。わが国の生殖に関する知識は、先進諸国の中でも低く、これまでの学校教育において、男女共に月経や妊娠のしくみなどの生殖に関する知識を学ぶ機会が非常に少なかったというのが現状です。今回の結果は、将来のわが国における生殖に関する学校教育がいかに重要かということを明示しています。特に男性は、中学校の授業やパートナーから知識を得ている割合が多く、今後は女性と同じように月経に関する正しい知識を学校教育で学んでいくことが大切です」とコメント。

また、男性が女性の体の「しくみ」をよく理解することも必要としている。

「女性ホルモンのつらい症状への理解において、男性の約8割が「理解したい」と望んでいるのに、女性の約9割が「理解してほしい」と感じているのは、男性側は「理解したい」という思いがあっても、十分に理解をするための行動までには至らず、女性から見れば「まだまだ理解が足りていない」と感じているからなのです。現代女性の約半分は月経痛で苦しんでいますが、この苦しみが男性には理解されていないというのが現状です。これが男女間のギャップにつながっています。また、理解したいと望んでいるにもかかわらず、それが難しいのは、正しい情報を発信する医療者側の問題でもあり、社会全体で正しい知識を得ることができるツールや仕組みを作っていくことが非常に大切であると考えます」とした。

理解が広がらないハードルとしては、「オープンな話題にしにくい風潮」が第1位に