対談

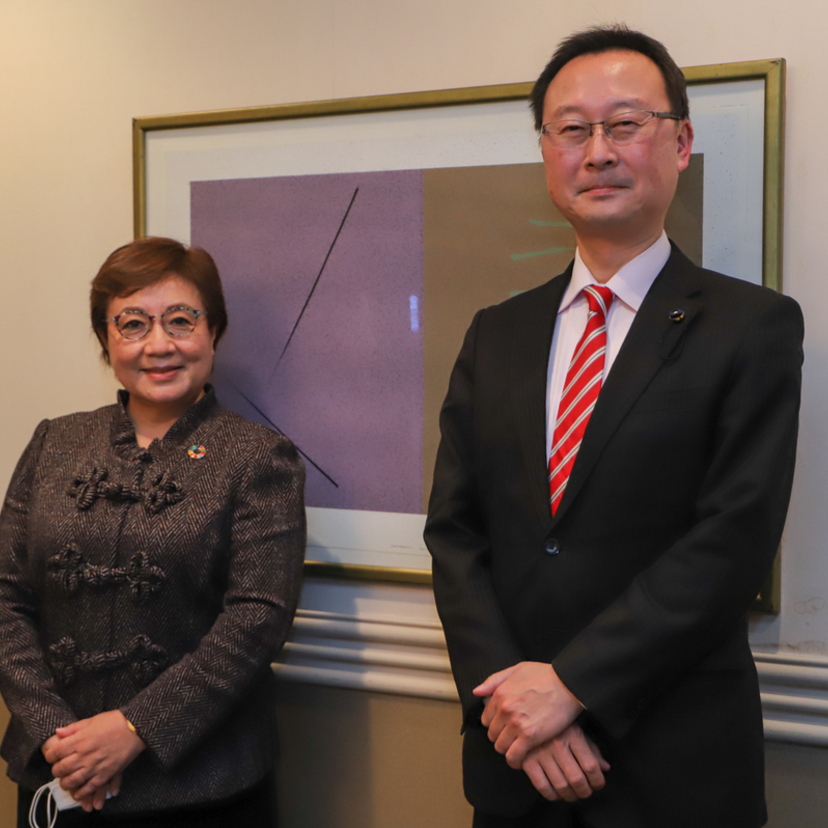

日本セルフケア推進協議会 理事 堀美智子氏(写真右)

愛知県議会議員 黒田太郎氏(写真左)

健康で長生きの人が多い“ブルーゾーン”

――「ブルーゾーンプロジェクト」の概要について教えてください。

堀 「ブルーゾーン」は、健康寿命の長い地域を指す言葉です。健康で長生きする人が多い地域を調べると、一定の要因が浮かび上がることが分かってきています。

私は、「地域をブルーゾーンにするための活動を薬局が地域と連携しながらできないだろうか」と考え、日本セルフケア推進協議会の生活者参画検討部会の責任理事として「ブルーゾーンプロジェクト」を提唱し、共感いただける地域の方々と少しずつではありますが、具体的に取り組みを始めることになりました。

生活者参画検討部会は日本型セルフケアを行う生活者への動機づけの検討を行う部会です。ブルーゾーンを目指していく中で、その要素となる食事・栄養、運動(アクティビティ)、メンタルヘルス、睡眠、社会性(地域共生社会・コミュニティ)、セルフメディケーションなどに対しサポートできる社会インフラの構築を目指したいと考えています。

黒田 私は健康寿命の延伸を政策に掲げています。その中で、日本セルフケア推進協議会さんともご縁があり、いろいろ学ばせていただいています。

なぜ、私が健康寿命延伸を政策にしたかをお話しするため、少し、私の経歴を含めてご紹介させていただきたいと思います。

私は大学の経済学部を卒業後、日本銀行に入行し、12年間務めました。その後、同じ日本銀行で働いていた尊敬する先輩である参議院議員 大塚耕平さんの秘書になり、政治の世界に入りました。

日本銀行ではマクロな視点で経済を見ていたのですが、政治の世界に入ってからは、ある意味でそれとは真逆で、ミクロな、お一人お一人のお悩みに寄り添った活動をしてきました。マクロとミクロの視点で社会を見る中で、私が非常に関心を持ったのは少子高齢化の進展です。高齢者が増えて、支え手である現役世代が減っていく。どうやったら、高齢者の方も健康で、経済も維持する社会が成り立つのか。そう考えた時にこの両方をかなえるものが健康寿命延伸だと考えたのです。

小さなエリアで成功事例をつくる

黒田 堀先生の提唱されるブルーゾーンプロジェクトに大変共感したのですが、例えば、どのようなお取り組みをされるのでしょうか。

堀 新しい取り組みですので、試行錯誤を繰り返しながら、考えていきたいと思っていますが、例えば一定の地域において、拠点となる薬局でさまざまな健康の状態を測ることをしたいと思っています。

そして、その状態に応じたアドバイスを薬局からおこなうことで、どのように行動変容に至ったのか。それらのデータを分析したいと思っています。日本セルフケア推進協議会には第一線のデータサイエンティストの先生方が参画するデータ活用部会もありますので、連携してしっかりとしたデータ分析も行いたいと思っています。

まずは私の故郷でもある岐阜県のある地域で4月から薬局を拠点とした生活者への薬剤師の介入を実施できるよう計画中です。また現在ブルーゾーンプロジェクトとして愛知県のある地域でも同様の取り組みの準備を進めており、更に新しいモデルとして構築できるものと期待しています。

黒田 小さなエリアから、成功事例をつくっていくのですね。

その手法も、とても可能性があると思います。国や都道府県単位では動きづらいことも、市町村単位であれば、首長の意欲次第で動く可能性があると思います。最初は実証試験的に進め、成功事例がつくれれば、その成果によっては市町村が予算を使ってやってみようとなるかもしれません。また、徐々に成功事例が広がっていくと、他の地域に波及していく水平展開につながる。一つの成功事例を水平展開するのは、日本人はとても上手ですから。

堀 私も地域ごとの取り組みがとても重要だと思っているのです。

なぜなら地域によって、文化や習慣が違うからです。例えば、運動(アクティビティ)というと歩くことというイメージが強いですが、都心であればスポーツジムに通うということもあります。また、降雪量の多い地域であればそれは雪かきであってもいいし、農村地域であれば農業のお手伝いであってもいいのです。

どんな運動(アクティビティ)にするか、そこは地域と連携して考えていけたらと思っています。運動(アクティビティ)だけでなく、地域のスーパーや家電店、さまざまな業種と薬局が得意分野を生かし、生活者の方を中心にして支えるネットワークがつくれたらと思っています。

黒田 薬局さんを基軸として、そのような健康寿命延伸の取り組みができることに大いなる可能性を感じました。ぜひ、愛知県でもできることがありましたらご協力させていただきたいと思います。

堀 ありがとうございます。薬局だけの活動には限界があり、地域との連携が重要になると思いますので、ぜひ、お願いいたします。

黒田 成功事例の構築を楽しみにしております。ありがとうございました。

*****************

堀美智子(ほり・みちこ)

日本セルフケア推進協議会 理事(スギホールディングス 社外取締役、医薬情報研究所(株)エス・アイ・シー取締役)

名城大学薬学部卒・同薬学専攻科修了。同大薬学部医薬情報室、帝京大学薬学部医薬情報室勤務を経て、1998年に医薬情報研究所(株)エス・アイ・シー設立に参加。1998~2002年日本薬剤師会常務理事。一般社団法人日本女性薬局経営者の会会長(現任)

*****************

*****************

黒田太郎(くろだ・たろう)

愛知県議会議員

1967年1月生まれ。1985年3月 麻布学園高等学校卒業。1990年3月 東京大学経済学部卒業。1990年4月 日本銀行入行。2002年7月 大塚耕平参議院議員公設第一秘書。2005年1月 大塚耕平参議院議員政策担当秘書。2014年6月 古川元久衆議院議員千種区担当秘書。2015年4月 愛知県議会議員一期目当選。2019年4月 愛知県議会議員二期目当選(名古屋市千種区選挙区)

著書:「アフターコロナに問う 政治家さん、何とかなりませんか?」(https://kuroda-taro.jp/entry/)

Facebook:https://m.facebook.com/kurodatarou/

YouTube黒田太郎チャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCUCog2drqdt4iTc8NHE64Zg

Twitter: https://twitter.com/kuroda__taro

Instagram:https://www.instagram.com/kuroda.taro/

*****************