【2020.05.15配信】経済産業省は「METIジャーナル」を更新し、商業動態統計を紹介。「2019年の小売業販売 ドラッグストアの勢い続く~食品などの販売増で~」と説明した。

商業動態統計は、個人消費の動向を供給側から把握することができる経済指標。この指標を用いると、業種別、業態別、商品別の小売動向を分析することができるため、個人消費に関して示唆に富んだ分析を行うことが可能である。

今回は、主な図表を紹介しつつ、2019年の小売業販売について振り返っている。

◆2019年の小売業販売 ドラッグストアの勢い続く~食品などの販売増で~

https://meti-journal.jp/p/10833-2/

減少に転じたスーパー、家電、ドラッグ、コンビニが+、百貨店、ホームセンターが-

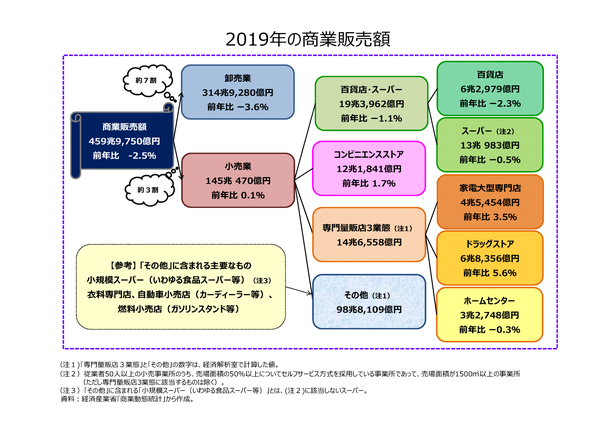

上は、商業販売額の概要図である。2019年の商業販売額は前年比マイナス2.5%減少して、約460兆円だった。うち約7割を占める卸売業は前年比マイナス3.6%、約3割を占める小売業は前年比プラス0.1%と、いずれもこれまで2年連続の増加だったところが、卸売業はマイナスに、小売業はほぼ横ばいにと変調が見られる結果となった。

小売業について業態別に見ると、家電大型専門店、ドラッグストア、コンビニエンスストアでは前年より販売額が増加し、百貨店、スーパー、ホームセンターでは前年より販売額が減少した。2019年は減少側にまわったスーパーを除けば、過去3年間(2017年、2018年、2019年)連続して同じ動きである。

医薬品・化粧品小売業など寄与

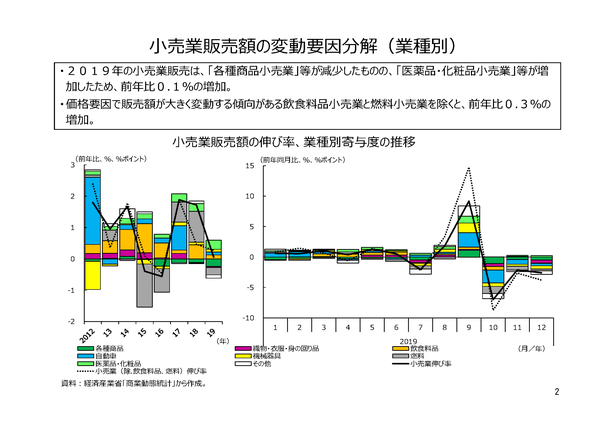

下のグラフは、小売業販売額への業種別寄与度だ。2019年、かろうじてではあるが、小売業販売額の3年連続の増加に最も寄与したのは医薬品・化粧品小売業、次いで飲食料品小売業だった。

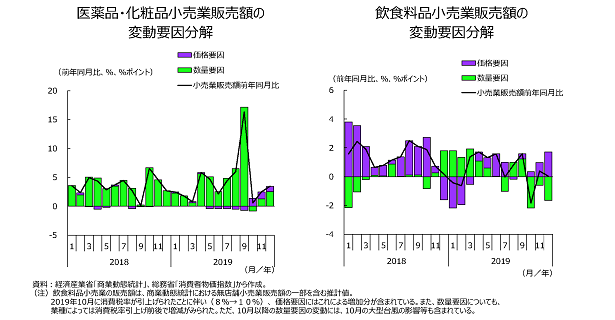

分析資料では、価格によって販売額が大きく変動する傾向がある業種について、変動要因を数量と価格に分解したグラフを掲載している。2019年は10月に消費税率が引上げられたことに伴い(8%→10%)、価格要因にはこれによる増加分が含まれている。また、数量要因についても、業種によっては消費税率引上げ前後で増減がみられる。ただ、10月以降の数量要因の変動には、10月の大型台風や暖冬の影響も含まれている。

2019年最も上昇に寄与した医薬品・化粧品小売業をみてみると、消費税率引上げ前に数量要因で急増しているものの、10月は小幅な減少に留まり、11月には再び増加に転じている。年間を通じてみても、主に数量要因によって増加傾向で推移した。次に増加に寄与した飲食料品小売業も、10月以降は数量要因で低下しているものの、年間を通じてならしてみれば、数量要因、価格要因とも増加傾向で推移した。

ただ、これ以外の増加業種(機械器具小売業、自動車小売業)は、価格要因による増加だった。

小売業販売額全体では、前年比0.1%増加と伸びが大幅に鈍化し、かろうじてプラスを維持したといった様相だったが、この増加には消費税率引上げによる価格上昇分も含まれていることを考えると、2019年の小売業販売は、全体では伸びたとは言い難いところだろう。これには10月の消費税率引上げによる反動減や台風などの影響もみられたが、ただ第3次産業活動指数の小売業指数の動きをみると、前回2014年の消費税率引上げ時の変動より小幅にとどまったことから(*)、その影響は前回ほどではなかったと考えられる。

(*)小売業指数(季節調整済)は、2019年7―9月期に前期比2.9%上昇した後、台風などの影響も加わり、10―12月期には同マイナス7.4%低下した。前回2014年4月の消費税率引上げ前後では、2014年1―3月期に前期比3.9%上昇した後、4-6月期は同マイナス9.6%の低下だった。

店舗あたり販売額増による拡大戦略のコンビニ

スライド資料では、百貨店、スーパー、コンビニエンスストアについて、事業所数と1事業所当たり販売額の要因分解のグラフを掲載しており、それぞれの業態の出店戦略を窺いながら販売額の推移をみることができる。

下のグラフは、コンビニエンスストアの要因分解だ。販売額増加の勢いに陰りが見られ始めた2015年以降、それまでの店舗数の増加による拡大戦略から店舗当たり販売額の増加による拡大戦略に軸足を移した様子がみてとれる。2019年も、ほぼ全てこの要因で前年比プラスを維持している。なお、店舗数は初めて低下要因に転じた。

ドラッグストアは5年連続で店舗数増加

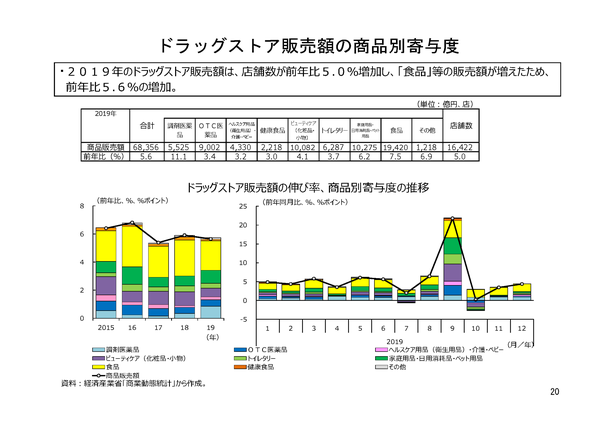

代わって勢いがあるのがドラッグストアである。スライド資料では、専門量販店3業態(家電大型専門店、ドラッグストア、ホームセンター)の商品別の販売額寄与度分解も掲載している。下のグラフは、ドラッグストア販売額の商品別寄与度だ。

ドラッグストアは、データがある2015年以降5年連続で店舗数前年比がプラスである。特に、2016年以降は4年連続で前年比5%前後の出店攻勢を続けている。この間、販売額は全品目で増加しており、2019年は前年比5.6%と、ドラッグストアとして集計を開始した2014年以来5年連続で増加している。下の図は、2019年の業態別の飲食料品販売額増加率だ。ドラッグストアでも特に売上が伸びているのは「食品」だが、飲食料品の流通経路として、スーパーやコンビニエンスストアに代わって、ドラッグストアの販売額が勢いよく伸びていることがわかる。